Recensione “Partschótt: montaggio di una resa”

È da circa quaranta minuti che siamo spettatori di un flusso incessante di ricordi familiari, quando improvvisamente il nostro campo di visione viene quasi interamente occupato dall’atto di una sentenza del tribunale di Milano: è la condanna per il fallimento dell’azienda Gibiemme nei confronti del padre di Andrea Dante Benazzo, attore e autore di Partschòtt, spettacolo che ha aperto la nona edizione di Direction Under 30. Il lavoro è presentato a Gualtieri in prima nazionale, dopo aver preso parte ad alcune residenze e festival sotto forma di studio (European Young Theatre a Spoleto, Powered by REf di Romaeuropa e Animali teatrali fantastici di Olinda).

Quando entriamo in sala, un video è già iniziato e Andrea Dante è in scena. Sta disponendo alcuni oggetti sul palco: di una parte riusciamo a distinguere l’appartenenza al mondo dello sci – un casco, un borsone, una vecchia pettorina, forse vessillo di una gara, un paio di scarponi – altri rimarranno nel regime del non-identificabile.

Inizia così un viaggio, anche se siamo completamente all’oscuro della meta a cui andremo incontro, mentre per decine di minuti scorre davanti ai nostri occhi la ripresa di un cruscotto proiettato su un grande schermo a fondo palco. I suoni sono minimali, quelli di qualche cinguettio, lo sferzare del vento sulla macchina, il “din don” di una mandria di mucche. Piccole spie, al di là della distesa di abeti che abitano lo schermo, in grado di svelarci che ci troviamo su una strada di montagna.

Ci godiamo il tempo di entrare nella storia: seguiamo una processione di macchine, ci lasciamo abbacinare gli occhi dal sole mentre l’auto esce da una galleria e quasi possiamo illuderci ad essere noi stessi a rifletterci nello specchietto. La messa a fuoco traballa, alla continua ricerca di ciò che vuole mostrare e ciò che preferisce mascherare. In questa scelta di ripresa, che potrebbe apparire un po’ naif, si trova tutto il senso dell’operazione di Partschòtt, che vorrebbe evocare più che mostrare, sfogare un trauma più che narrarlo.

Ci troviamo di fronte all’esorcismo di un fallimento, quello del padre del performer e regista, che tra il 2016 e il 2017 si era rifugiato nella località di Carezza per ricreare un nido dopo la crisi familiare, il fallimento lavorativo e il collasso sociale. Sentiamo la voce tentennante di Benazzo interrogarlo sul rapporto dei nonni con il luogo, sulla prima volta in cui lo portarono lì. Ma la narrazione ritorna presto sul piano delle immagini che è chiaramente quello che Benazzo (insieme a Mattia Colucci e Laura Accardo) predilige, lasciando che a parlare siano le fotografie di famiglia, i loro ingrandimenti, i video interlacciati dell’infanzia, i sorrisi come le monocromatiche bocche serrate.

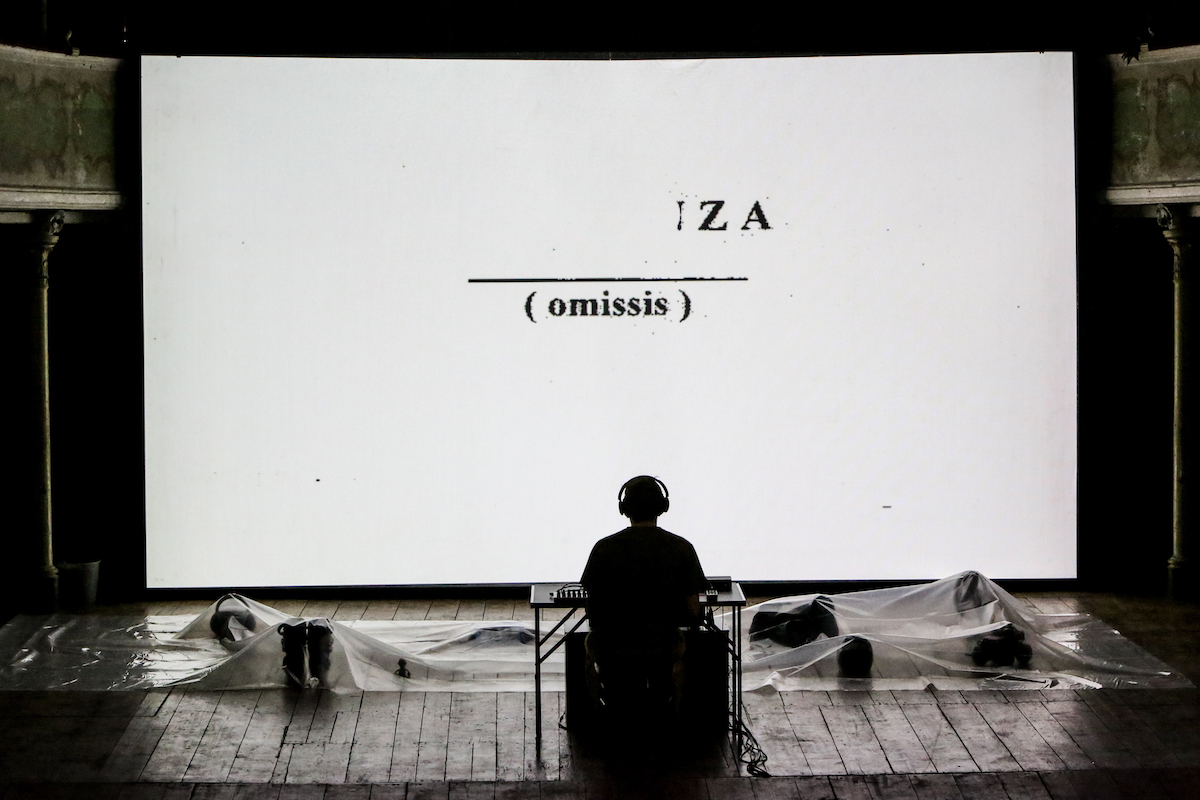

Ti ricordi che stai registrando? – recita la voce fuori campo del padre in un vecchio filmino, mentre la ricerca di Partschòtt sembra scontrarsi con un’esigenza che si avverte come personale, ma che ci tiene volutamente a distanza. Se ve lo foste dimenticati, l’attore è sempre lì, seduto per terra o al computer con le cuffie, una figura di spalle, un’icona nera che si staglia contro la bidimensionalità della scena. «Sembra quasi di assistere a un rituale a cui non siamo invitati» riflette una mia collega di Giuria Critica e mi ritrovo a darle ragione. Un’incomunicabilità che lo stesso Benazzo ammette di aver usato come registro linguistico, in un momento di dialogo con le due giurie, tradizionale occasione del festival. Se la storia, un intreccio tra personale, leggendario e cronachistico, sembra quasi ridurre gli altri elementi – confinati a spazi liminali nel racconto – a un mero pretesto, per soffermarsi su quanto di più privato, al tempo stesso sfugge la necessità di Benazzo di raccontarsi come “nuovo guardiano del roseto” – protagonista della leggenda citata nel titolo. Al di là del forte atto politico con cui a un certo punto Benazzo cancella la sentenza di fallimento del padre, sembra evidente che non sia solo il tipo di registro scelto o la presenza di una drammaturgia gestuale quasi inesistente a creare distanza nello spettatore, ma anche la difficoltà del regista nel confrontarsi per la prima volta con la tessitura di una storia. In questo senso la voce del padre e l’eco che produce, sembrano quasi proclamare una resa, la quale risuona nell’intreccio mentre il pubblico applaude, alienato e straniato di fronte al viso sinceramente commosso, infine palesato, del performer.

Eva Olcese